店の売上は、商品やサービスの質だけで決まるものではありません。実は、内装や動線設計、レイアウトといった「店舗デザイン」が、顧客の購買行動に大きな影響を与えています。動きやすく、見やすく、買いやすい空間をつくることで、滞在時間が伸び、売上にも好影響をもたらします。この記事では、売上アップにつながる店舗デザインの基本戦略をわかりやすく解説します。

OLLDESIGNは、動線設計や商品配置など「売れる店舗づくり」に特化した設計サービスを提供しています。現場視点とマーケティングを融合させた空間設計で、売上向上を力強く支援します。

店舗デザインが売上に与える影響とは

売上を左右する要素として、価格や商品力、接客などが挙げられますが、見落とされがちなのが空間設計やレイアウトといった「店舗デザイン」です。人は空間から無意識に情報を受け取り、その場での行動や感情を変化させます。店舗内装・動線・照明・配置といった要素は、顧客の滞在時間、購買意欲、回遊率に密接に関係し、結果として売上に直結します。

購買心理と空間設計の密接な関係

店舗内で顧客が「商品を手に取る」かどうかは、気づきやすさ・取りやすさ・比較しやすさなどの空間要素に左右されます。購買行動には次のような心理が働いています。

- 迷いが少ないと購買行動に移りやすい

- 他人と接触しにくい空間は滞在時間が長くなる

- 商品に「気づけない」場所には立ち寄らない

つまり、見せ方や導線が悪いだけで、売れる商品も見逃されてしまうのです。

たとえば、照明の明るさが不十分な売場では、商品の魅力が伝わらず、価格よりも「安っぽい印象」が先行してしまうことがあります。逆に、適切な照明と高さでディスプレイされた商品は高級感や信頼感を演出し、単価アップにもつながります。

店舗設計の段階から、こうした顧客心理の動きと空間演出の関係を理解しておくことが重要です。

成功店舗に共通する“選びやすさ”の工夫

売れている店舗に共通する特徴のひとつが、「選びやすい」環境づくりが徹底されている点です。選びやすさを感じる空間には、次のような共通点があります。

- 通路幅が十分に確保されていて、すれ違いやすい

- 商品ジャンルごとにゾーンが明確に分かれている

- 視線の動きに合わせた陳列の高さと配置が計算されている

これらはすべて、店舗内装・動線設計・レイアウトの工夫によって実現されています。特に物販や飲食業などでは、通路幅が狭すぎると他の客と接触する不快感から、商品棚への接近を避ける傾向があります。これは「選びにくい=買いにくい」状況を生むため、回遊率も低下します。

以下の表は、「選びやすさ」を実現する空間要素とその効果をまとめたものです。

| 空間要素 | 工夫のポイント | 期待できる効果 |

| 通路幅 | 80〜100cm以上を基本とする | 滞在の快適性が向上 |

| ジャンルのゾーニング | 商品カテゴリをグルーピングして陳列 | 購買行動の導線を自然に誘導 |

| 陳列の高さ | ゴールデンゾーン(目線〜腰高)を活用 | 商品の視認性と接触率が向上 |

このように、選びやすさの設計は購買行動を後押しする大切な要素であり、売上アップには欠かせません。

OLLDESIGNは、動線設計や商品配置など「売れる店舗づくり」に特化した設計サービスを提供しています。現場視点とマーケティングを融合させた空間設計で、売上向上を力強く支援します。

売上を最大化する回遊性のデザイン

店舗の売上は、単に商品のラインナップや価格だけで決まるものではありません。顧客がどのように店舗内を移動し、何に気づき、どこで立ち止まるかという「動線」が売上に大きく影響します。売れる店舗は、顧客が自然と複数の売場を回遊し、立ち止まり、商品を手に取るように計算された動線を持っています。つまり、回遊性の高い店舗デザインこそが、売上を最大化する鍵なのです。

顧客を自然に誘導する「回遊性」とは

「回遊性」とは、顧客が店内を一方向だけでなく、複数のゾーンを無理なく巡ることができるように設計された状態を指します。この回遊性が高いほど、顧客の滞在時間は長くなり、結果として購買点数の増加にもつながります。

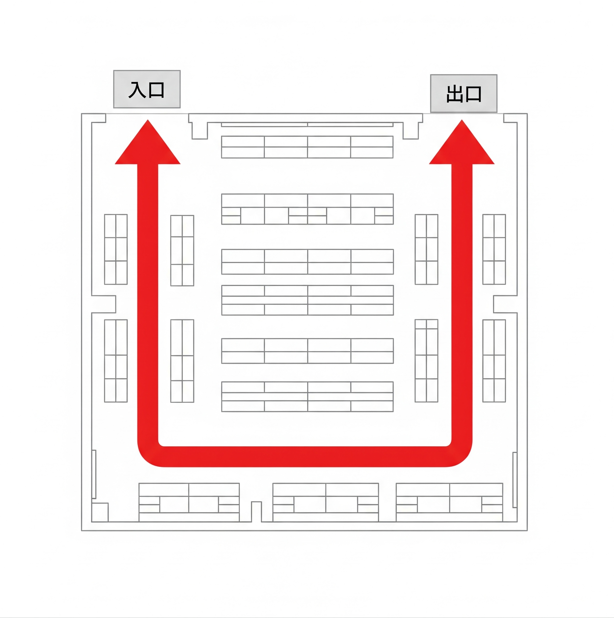

特に、以下のようなレイアウトは回遊性を高める基本形として広く活用されています。

- U字型: 入口から店内を一周して出口に戻る構造

- L字型: 入口から長辺・短辺を回る動線

- 回遊型: 中央ディスプレイを囲むように巡回する動線

顧客が商品を見落とさず、かつ自然に視線と体を動かしやすい動線設計を意識することで、「ただ入ってすぐ出る」来店ではなく、「見て回って選ぶ」購買体験が生まれます。これらのレイアウトの違いは、図で見ると一目瞭然です。

レイアウト型の特徴

| レイアウト型 | 特徴 | 向いている業種 |

| U字型 | 滞在時間が長くなりやすい | 小売全般、生活雑貨 |

| L字型 | 限られたスペースでも導線確保可 | 飲食・サービスカウンター系 |

| 回遊型 | 視線の動きと連動しやすい | アパレル、コスメなど |

動線は「店舗内の無言のガイド」とも言えます。回遊しやすい店舗が売れる店舗という意識をもって、店舗デザインに取り組むことが大切です。

ゾーニングと商品配置で購買を促進する

店舗内での購買行動は、空間の「流れ」によって大きく変化します。特に、店内を目的別・機能別に分けるゾーニングと、売れ筋商品や関連商品の配置戦略は、顧客の回遊・滞在・購買点数の増加に直接つながります。店舗全体を通して「自然に動きながら欲しいものが見つかる」「気づいていなかった商品にも出会える」設計ができていることが、売れる空間の鍵です。

回遊と滞留を生むゾーン設計の基本

ゾーニングとは、店舗を複数のエリアに分けて設計することで、目的や行動に合わせた空間の誘導を生む設計手法です。明確なゾーニングがなされていると、顧客は混乱せずに移動でき、目的買いと衝動買いの両方をしやすくなります。

代表的なゾーンの種類としては以下のようなものがあります。

- メインゾーン:売上構成比が高い商品群を配置するエリア

- サブゾーン:比較的動きが少ない商品や補助的なアイテムのエリア

- 滞留ゾーン:ゆっくり商品を見る・試す・迷うことが許される空間

滞留が生まれやすい場所には、商品比較がしやすい棚配置や、視線の集中を促す照明演出を施すと効果的です。また、カゴ置き場やベンチの設置など、“立ち止まり”を促す要素も滞在時間を伸ばします。

下記は、ゾーニング別に意識すべき設計要素の一例です。

| ゾーン種別 | 主な目的 | 有効な設計・配置要素 |

| メインゾーン | 購入意欲を高めるエリア | 陳列高さ調整、視線誘導、明るい照明 |

| サブゾーン | 回遊促進・補助購買エリア | 通路拡張、カテゴリ表示の明確化 |

| 滞留ゾーン | 比較・検討・迷いを支援する空間 | 試用什器の配置、ベンチ、説明POPの充実 |

ゾーニングは単に空間を区切るだけではなく、顧客の心理や行動を設計する行為です。

関連配置で「ついで買い」を促す配置術

売上アップに大きく寄与するのが、いわゆる「ついで買い」や「クロスセル」を誘発する商品配置です。これは、購買予定ではなかった商品を、隣接する関連商品の配置によって自然に促す設計戦略です。

代表的な関連配置の考え方には以下のようなものがあります。

- 主力商品+関連アイテムの組み合わせ(例:ワイングラスの隣にワイン)

- 利用シーンを想起させるコーナー構成(例:アウトドア用品+虫よけ+ミニランプ)

- 「買い忘れ防止」視点の商品設置(例:トイレットペーパーの横に消臭剤)

このような配置は、視覚的・心理的に「必要かもしれない」と感じさせることで、顧客の行動を変化させます。

また、「買いやすさ」だけでなく、「気づきやすさ」を高める工夫も重要です。POPやサインの色彩、棚の角度、照明での明暗差などを用いることで、目を止めさせ、手を伸ばす確率を上げることができます。

関連配置は、設計の段階から意図的に組み込むべき要素であり、動線やゾーニングとの連携によって最大の効果を発揮します。

まとめ

売上を伸ばす店舗デザインには、商品や接客以前に「空間の設計力」が不可欠です。動線設計・ゾーニング・商品配置を通じて、顧客が自然に回遊し、商品を見つけ、購入へと導かれる流れをつくることが重要です。さらに、視線・高さ・照明・雰囲気といった空間演出を連動させることで、滞在時間と購買点数の増加が期待できます。内装やレイアウトの工夫は、売上に直結する確かな戦略です。今こそ店舗デザインの見直しが求められています。

売上に直結する店舗設計をお考えの方へ

OLLDESIGNは、動線設計・レイアウト・売上予測までを一貫して設計に反映する、実践的な店舗デザイン会社です。集客や回遊性を高める空間づくりで、店舗運営の成果につながる設計をご提案します。

こんなご相談を多くいただいています:

- 顧客の動きを意識した設計を取り入れたい

- 店舗の売上や回遊率を改善したい

- 出店や改装をプロに任せて効果的に進めたい